こんにちは。

わりと育児に積極的な「しんや」です。

先日、子供(5歳・3歳男子)を連れて、「わけあって絶滅しました。展」に行ってきたので、その感想を記しておこうと思います。

この記事は「わけあって絶滅しました。展」の感想がメインではありません。

私が隠れ繊細さん(HSS型HSP)であることから、この展示に興味を持ち、考えたことを記すものです。

ちなみに展覧会自体もなかなかよかったですよ(笑)。

「わけあって絶滅しました展」in 岡山

この展覧会はシリーズ90万部突破の大人気図鑑「わけあって絶滅しました。」シリーズの全国初の巡回展です。

要するにもっと本を売ろう!という意気込みで開かれた展覧会ですね(笑)。

本に書いてある内容をピックアップして掲示しつつ、その絶滅した生物を再現した展示や化石のレプリカを展示しています。

本だけでは学べない実際の標本に出会えるので、良い展覧会だと思います。

私の子供達もとても楽しそうでしたし、私はしっかりと併設されたグッズ売り場で本を購入しました(笑)。

家に帰ってからも子供達は興味津々で本を開いていましたので、わりと良い教育機会になったかなと思いました。

それに家族でお出かけして気分転換にもなったので、ちょうど良かったです。

印象に残っていることを1つだけ。

「地球の環境の変化で絶滅が起こると、その後に必ず次の種の繁栄がある。しかし、人類の手によって絶滅が起こると、それが起こらない。」

恐竜の絶滅の後に哺乳類の爆発的な進化と繁栄があったように。

この部分については、深く考える必要があると感じましたね。

キーワードは「絶滅」

前置きはこのくらいにして、本題に入りましょうか。

おそらく子供達よりも私の方が興味津々で、深く考えさせられた展覧会だったと思います。

なぜなら、私が「HSP」を自覚しているからです。

人類が絶滅しないための存在=HSP

自分が「HSP」と自覚してからというもの、HSPに関する書籍や記事を読むようになりました。

するとどうしても、考えてしまうことがあるんです。

「なぜ私はHSPとして、この世に生を受けたのか?」

その答えがこの展覧会にあるような気がします。

HSPのことを調べていくと分かることなのですが、HSPの気質というものは、要するに「生き残るための資質」なんです。

言い換えれば、「人類が絶滅しないための生存戦略の一環として作られた存在」ということです。

なので、HSPは「絶滅」「生存戦略」「危機察知能力」「危機回避能力」というキーワードに異常に反応を示します(笑)。

ゆえに、絶滅した種を学ぶということは、ある意味、自然なことなのです。

「なぜ絶滅したのか?」

これを知ることで、生き残るための可能性を上げようとするんだと思います。

ただ絶滅展に行って思ったことは、これは無理・絶滅不可避と思うことがたくさんありました(笑)。

歴史上、過去5回、大規模な種の絶滅があったことが分かっています。

そのとき起こったことは、もはや危機回避能力とかそういう次元の話じゃなかったんです。

- 隕石が落ちてきた。

- 氷河期がきた。

- 植物が生えてきたことでプランクトンが発生し、水中の酸素がなくなった。

地球上の種の8割が絶滅しましたって言われたら、そりゃー生き残れませんよ(笑)。

でももしかしたら、HSPなら、隕石が来ることすら察知するのではないか?とか考えちゃいましたが(笑)。

「異常巻き」アンモナイト(ニッポニテス)

もうひとつ考えさせられたことがありました。

それは「異常巻きアンモナイト」ニッポニテスの展示です。

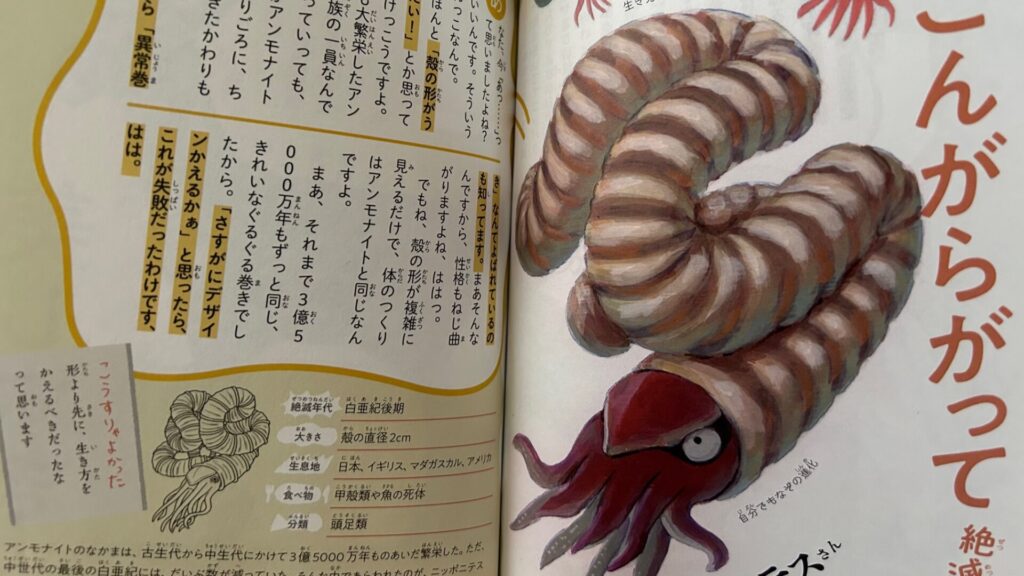

画像引用「わけあって絶滅しました。」

「普通」のアンモナイトは、きれいな円形のグルグル巻きですが、この「異常巻きアンモナイト」ニポニッテスはぐちゃぐちゃでうんこみたいな形状なんです。

「こんがらがって全滅」。

本の中ではこのように表現されています。

アンモナイトの数が減ってきた時に現れて、従来のアンモナイトとは違う形で進化したが、生きるのに有利でなかったために短期間で絶滅したそうです。

「なにやってんの?」

と正直おもいますよね。

ところが、この展示会に行くかなり前にHSPのネット記事を読み漁っていた時にある人のブログで、この「異常巻きアンモナイト」について、読んだことがあったんです。

その記事の中ではこう書かれていました。

「異常」ではなく、ニッポニテスが生息していた地域の特定の環境下において、最適な形に適応した形態があのうんこみたいな形であるというのです。

この考え方は現在の生物学では主流の考え方のようです。

ここで言いたいのは、あのうんこみたいな形状は「異常巻き」ではないということです。

その地域に生息するアンモナイトにとっては「普通」の形状なわけです。

「深海魚って目がでかくてキモくね?釣ったらなんか目とか内臓飛び出してくるし!」的に感じるのと同じです。

あそらくは「正常巻き」のアンモナイトをニッポニテスの住む地域に持ってくれば、何世代か後には、うんこ形状になるのでしょう。

もしくは、何かしらの理由で「正常巻き」は生き残れないということになるのではないでしょうか。(例えば、正常巻きのアンモナイトを好んで捕食する天敵が多くいる地域であるとか)

生物学の世界では「ダーウィンの進化論」という名前の影響で「進化」ということばよく使われます。

前の世代よりも強く、上位にとなる存在のように勘違いしてしまいますが、正しい言い方は「環境に対する無限の適応」なのだそうです。

これを進化と呼んでいるだけなのです。

要は変化する環境に対して適応し、リアクションしているに過ぎず、何か個体が自らの意志でより良くしようとしているわけではないということです。

つまりは多様性です。

「異常」でも欠陥でもない、環境に適応した「多様性」です。

つらつら書きましたが、ここで言いたいことは「HSPは異常ではない」ということです。

この部分だけは、はっきりしています。

HSPの環境適応

HSPの存在も生き残るための環境適応という側面が大いにあるのです。

最近、HSP界隈でよく聞くキーワードが「環境感受性」。

HSPは良くも悪くも周囲の環境からの影響を受けやすい性質を持っているということです。

HSPの気質ではよく知られていることですが、周囲の刺激に敏感に反応してしまうのが、この環境感受性の高さを示しているのだと思います。

「なぜHSPは環境からの感受性が高いのか?」

それは明らかですよね。

HSPの使命は生き残ること。

そして、生き残るために最も重要なことは「環境に適応すること」です。

つまり、めまぐるしく変化する環境にすぐに適応できるように情報を収集し、自分をそれに合わせていける能力が高いということなのです。

ただし、現代社会においては、情報量が多すぎるため、HSPは「過剰適応」してしまい、疲弊するという現象が起こっているものと推測できます。

組織の拡大化、情報の高速化により、個人に入ってくる情報の量が多すぎるのです。

どの部分にどのように適応すべきなのかが分からずに混乱している状態なのだと思います。

面倒な話です。

なんとかならないものですね(笑)。

このようなミスマッチの状態で生きていかねばならないHSPは本当に大変だなとおもうんですよね。

だから一番いい方法は、

- 俗世間から隔離された世界で生きていくこと。

- 多様性が認められる先進的な環境の集団・企業で働くこと。

- 自分が意思決定できる環境下、もしくは個人経営として働くこと。

生き残るために不必要な情報の制限となるべく意思決定ができる環境下で生きていけることが重要となってくるわけです。

今はそのような環境にいなくて苦しんでいるとしても、ゆくゆくは上記のような環境下で生きていけるようにしたいものですね。

というか、高等教育とかにこだわらずに自然とともに生きるという大昔から受け継がれる生き方の方が、良いかもしれないと真剣に最近は思っている私でした。

長くなりましたが、気を落とさず、やっていきましょう!

(終わり)

コメント